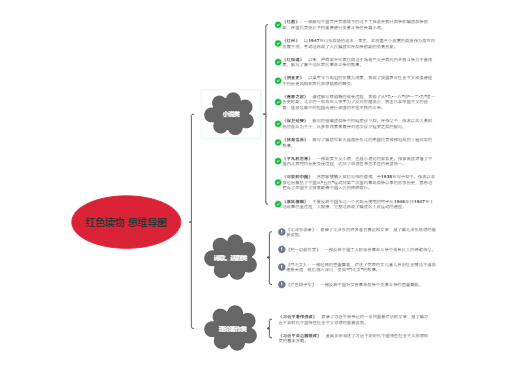

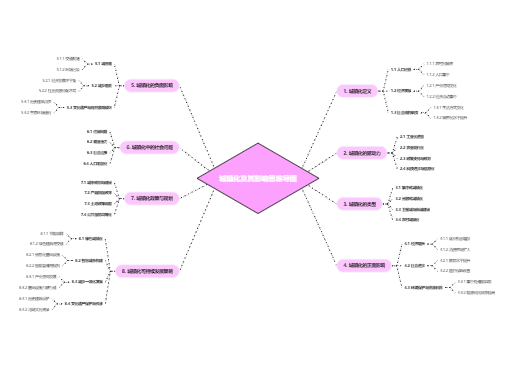

邓小平理论

0浏览2022-06-17 17:40:10

下载

已有945人使用

邓小平理论

形成

条件

时代背景:和平和发展成为时代主题

历史根据:社会主义建设的经验教训

现实依据:改革开放和现代化建设的实践

过程

从全面整顿到十一届三中全会:邓小平埋论的直接酝酿

从十一届三中全会到十二大:邓小平理论开始产生,形成主题

从十二大到十三大:邓小平理论逐步展开,形成轮廓

从十三大到十四大:邓小平理论走向成熟,形成体系

从十四到十五大及其以后:邓小平理论进一步发展

十五大把邓小平理论确立为党的指导思想并写入党章

基本问题和主要内容

基本问题

什么是社会主义

社会主义的本质:解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕

怎样建设社会主义

建设社会主义要以解放和发展生产力为基础

社会主义本质科学概括的重大意义

为我们坚持、完善和发展公有制指出了明确的方向

深化了我们对科学社会主义的认识

对于推进和指导改革、建设中国特色社会主义具有重要的指导意义

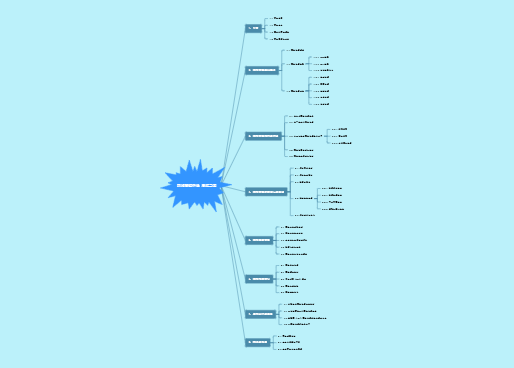

主要内容

解放思想、实事求是的思想路线

地位:我们党的思想路线

社会主义初级阶段理论

社会主义制度建立以后,也有一个如何认清因情、正确判断我国社会所处历史方位的问题

直到十一届三中全会以前,总的来说,党对于社会主义发展阶段的认识,一直处在不

完全清醒的状态

完全清醒的状态

邓小平明确提出中国社会主义是初级阶段的社会主义

社会主义初级阶段的论断包括两层含义

我国社会已经是社会主义社会(社会质)。我们必须

坚持而不能离开社会主义

坚持而不能离开社会主义

我国的社会主义社会还处在初级阶段(发展程度)。

我们必须从这个实际出发,而不能超越这个阶段

我们必须从这个实际出发,而不能超越这个阶段

社会主义初级阶段埋论的重要意义

是建设中国特色社会主义的总依据

马克思主义关于社会主义发展阶段理论的发展和重大突破

我们对社会主义建设的长期性、复杂性、艰巨性有了更加清醒的认识

党的基本路线

建设“富强、民主、文明的社会主义现代化国家”

地位:党在社会主义初级阶段的奋斗目标

富强:主要是经济领域的目标和要求

民主:主要是政治领域的目标和要求

文明:主要是思想和文化领域的目标和要求

“一个中心,两个基本点”

地位:某本路线最主要的内容,是实现社会主义现代化奋斗目标的基本途径

一个中心:以经济建设为中心

两个基本点:坚持四项原则、坚持改革开放

“领导和团结全国各族人民”

地位:实现社会主义现代化奋斗目标的领导力量和依靠力量

“自力更生,艰苦创业”

地位:是我们党的优良传统,也是实现社会主义现代化初级阶段奋斗目标的根本立足点

社会主义根本任务的理论

根本任务:发展生产力

三步走战略

第一步:从1981年到1990年实现国民生产总值比1980年翻一番,解决人民温饱问题

第二步:从1991年到20世纪末,国民生产总值再翻一番,人民生活水平达到小康水平

第三步,到21世纪中叶,人均国民生产总值达到中等发达国家水平,人民生活比较

富裕,基本实现现代化。然后,在这个基础上继续前进

富裕,基本实现现代化。然后,在这个基础上继续前进

改革开放理论

改革的地位:社会主义社会发展的直接动力

开放的地位:建设中国特色社会主义的一项基本国策

社会主义市场经济理论

深化社会主义经济体制改革面临的主要问题

如何正确认识和处理计划与市场的关系

社会主义市场经济理论的提出

十二届三中全会提出了社会主义经济是“公有制基础上有计划的商品经济”的论断

南方谈话中,邓小平的一系列重要论断,从根本上接触了把计划经济和市场经济看作

属于社会基本制度范畴的思想束缚

属于社会基本制度范畴的思想束缚

党的十四大确立了建立社会主义市场经济体制的改革目标

社会主义市场经济理论的要点

计划经济和市场经济不是划分社会制度的标志

计划和市场都是经济手段

市场经济作为资源配置的一种方式本身不具有制度属性

两手抓,两手都要硬

地位:是我国社会主义现代化建设的一个根本方针

一手抓物质文明,一手抓精神文明

一手抓建设,一手抓法制

一手抓改革开放,一手抓惩治腐败

一国两制

地位:是中华民族的根本利益所在,是全中国人民的共同愿望

中国问题的关键在于党

建设中国特色社会主义,关键在于坚持、加强和改善党的领导

要聚精会神地抓党的建设。加强党的建设,是我们党领导人民取得革命和建设胜利的一个法宝

要加强党的思想建设、组织建设、作风建设

提出了加强党的制度建设的一系列方针原则

历史地位

马克思列宁主义、毛泽东思想的继承的发展

中国特色社会主义理论体系的开篇之作

改革开放和社会主义现代化建设的科学指南

切换至大纲模式

MindNow

MindNow本篇思维导图介绍了《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》第五章邓小平理论

![]() +

+ ![]() 收藏不迷路,更多精选导图模版持续更新中!

收藏不迷路,更多精选导图模版持续更新中!