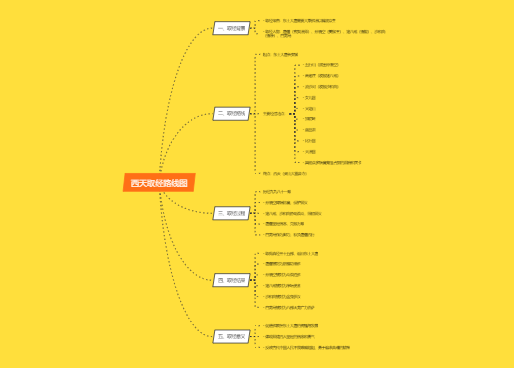

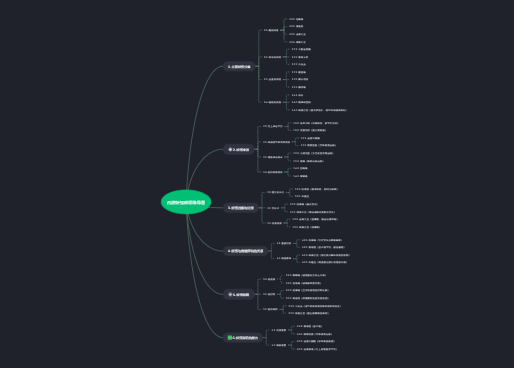

我的叔叔于勒思维导图

0浏览2024-10-21 16:44:22

下载

已有15人使用

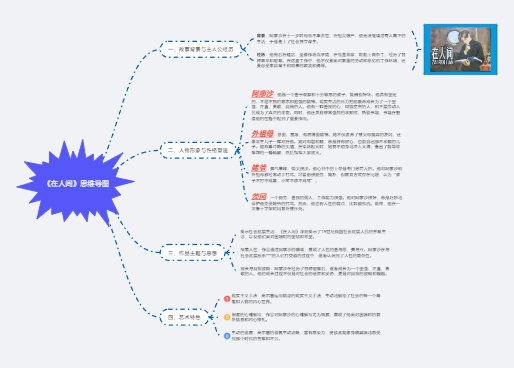

我的叔叔于勒

思维导图

思维导图

一、故事内容

小说主要讲述了一个贫苦家庭对叔叔于勒态度的变化。年轻时于勒挥霍家财,被家人视为败家子,把他送到美洲。后来,于勒在美洲发了财,来信说要补偿哥哥一家,于是哥哥一家对他充满期待,生活也有了盼头。他们甚至在外出旅行时,也期待着能与于勒相遇。然而,在船上偶然发现那个穷困潦倒的卖牡蛎的人就是于勒后,一家人的态度发生了巨大转变,他们赶紧逃离,生怕被于勒认出。

二、人物形象

菲利普夫妇

自私、势利:在得知于勒发财时,对他充满期待,把他当作改变家庭命运的希望;而当发现于勒再次落魄后,立刻避之不及。

虚荣:他们渴望通过于勒的财富来提升自己的社会地位,在生活中也常常表现出爱慕虚荣的一面。

于勒

年轻时放荡不羁,挥霍钱财,给家人带来了痛苦。后来在美洲似乎有了转变,努力工作,但最终又陷入贫困。他的命运充满了波折,也反映了社会底层人物的无奈。

“我”

小说中的孩子,善良、纯真。对叔叔于勒充满同情,与父母的自私势利形成鲜明对比。

三、主题思想

批判资本主义社会的金钱关系:小说深刻地揭示了资本主义社会中人与人之间纯粹的金钱关系。在这个社会里,人们的价值和地位取决于财富的多少,亲情在金钱面前变得脆弱不堪。

对人性的反思:通过菲利普夫妇对于勒态度的变化,引发人们对人性中自私、势利等弱点的反思。同时,也通过 “我” 的视角,表达了对善良、纯真人性的向往。

四、艺术特色

细腻的心理描写:小说中对菲利普夫妇的心理描写非常细腻,生动地展现了他们在不同情况下的复杂内心世界。

巧妙的情节安排:故事的情节跌宕起伏,从对于勒的期待到最后的失望,形成了强烈的反差,增强了小说的戏剧性。

鲜明的对比手法:通过菲利普夫妇前后对于勒态度的对比,以及 “我” 与父母的对比,突出了小说的主题。

切换至大纲模式

MindNow

MindNow我的叔叔于勒思维导图

![]() +

+ ![]() 收藏不迷路,更多精选导图模版持续更新中!

收藏不迷路,更多精选导图模版持续更新中!