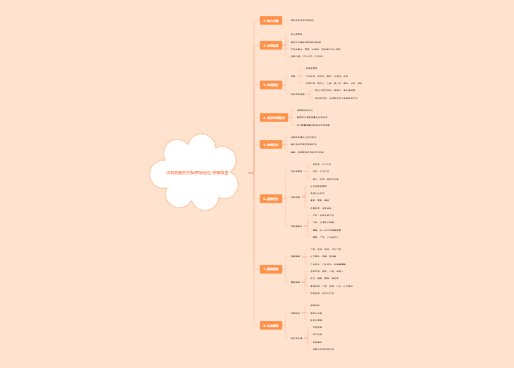

质检检出违规流程

0浏览2024-11-11 15:15:48

下载

已有214人使用

质检检出违规流程

一、发现违规流程

生产自检:生产人员在生产过程中进行自我检验,及时发现并处理不符合规定标准的产品。

质检抽检:质量检验部门对生产过程中的产品进行抽检,以发现潜在的违规流程或不合格产品。

客户反馈:客户在使用产品过程中发现问题,并反馈给企业,企业进而追溯违规流程。

二、隔离与标识

物理隔离:将违规流程产生的产品或不合格品放置在单独的区域或容器中,并进行明确的标识,如贴上“不合格”标签。

系统隔离:在生产管理系统中将违规流程产生的产品或不合格品标记为“不合格”,并禁止其进入下一道工序。

三、分析原因

目视检查:通过肉眼观察违规流程产生的产品或不合格品,初步判断其缺陷类型。

测试分析:对违规流程产生的产品或不合格品进行物理、化学或性能测试,以确定其具体指标和违规原因。

数据分析:分析生产数据,包括生产记录、质检记录等,以寻找违规流程产生的根本原因。

四、处理措施

返工:对违规流程产生的可修复产品进行修复或加工,使其达到合格标准。

报废:对无法修复或不值得修复的不合格品进行报废处理。

降级:将违规流程产生的产品降级使用,例如将不合格的原材料用于生产低端产品。

五、记录与反馈

详细记录:对违规流程的发现、处理过程进行详细记录,包括违规时间、地点、数量、原因等。

内部反馈:将违规流程的发现和处理情况向企业内部相关部门进行反馈,以便各部门协同改进。

持续优化:为了提高违规流程检出效率和处理质量,企业可以采取一系列优化措施,如建立完善的质量管理体系、加强员工培训、引进先进的检测设备、建立健全的记录管理制度等。

六、违规处罚(针对人为因素导致的违规流程)

调查责任:对违规流程进行责任调查,确定责任人。

处罚措施:根据企业规定和相关法律法规,对责任人进行相应的处罚,如罚款、警告、降职等。

预防措施:针对违规流程的原因,制定预防措施,防止类似违规流程再次发生。

七、法律监管(针对假冒伪劣产品或严重违规流程)

现场检查:监管部门有权对涉嫌存在违法行为的生产者或销售者进行实地检查,确认其是否正在进行违反相关法律法规的生产或销售活动。

调查取证:监管部门对相关当事人的法定代表人、主要负责人以及其他相关责任人员展开深入调查,以获取与涉嫌违法生产、销售活动相关的详细信息,并查阅、复制相关资料。

查封扣押:对于有充分证据证明不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品,或者存在其他严重质量问题的产品,以及直接用于生产、销售此类产品的原材料、包装物、生产工具等,监管部门有权依法采取查封或扣押措施。

切换至大纲模式

MindNow

MindNow质检检出违规流程

![]() +

+ ![]() 收藏不迷路,更多精选导图模版持续更新中!

收藏不迷路,更多精选导图模版持续更新中!