得道多助,失道寡助

0浏览2024-11-19 14:05:45

下载

已有29人使用

“得道多助,失道寡助”

--来自《孟子》

--来自《孟子》

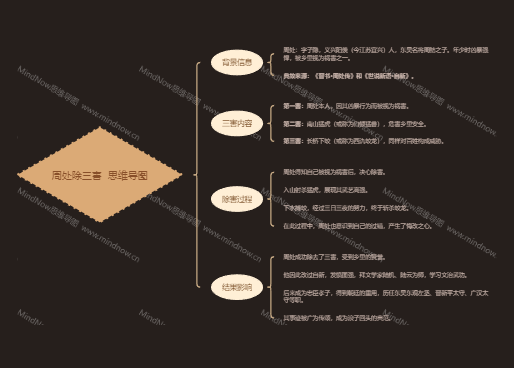

一、作者及背景

作者:孟子(约公元前372年~约公元前289年),名轲,字子舆,战国时期儒家学派代表人物。

背景:孟子继承并发扬了孔子的思想,主张法先王、行仁政,在政治上主张德治,提出“仁政”、“王道”。

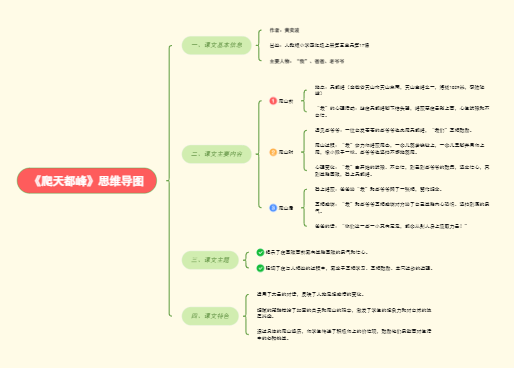

二、文章结构

开篇论点

天时不如地利,地利不如人和。

论证过程

事实论证:通过战争实例(如三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜)说明地利不如人和。

对比论证:城墙高、护城河深、武器装备精良、粮食充足但守城者仍弃城而逃,进一步强调人和的重要性。

道理论证:从政治角度阐述,要使人民定居下来、巩固国防、震慑天下,不能靠疆域的界限、山河的险要、武器的锐利,而要靠施行仁政。

结论

得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。故君子有不战,战必胜矣。

三、核心观点

强调“人和”(即民心所向、内部团结)对战争胜负的决定性作用。

阐明施行“仁政”的重要性,认为只有施行仁政的君主才能得到广泛的拥护和支持。

四、文章特色

逻辑严密:文章开篇即点出中心论点,然后通过事实论证、对比论证和道理论证等多种方式层层深入,最后得出结论。

语言流畅:文章说理透彻,气势磅礴,语言流畅且富于感情色彩。

排比句式:多处运用排比句式(如“城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也”),增强了文章的说服力和语言气势。

切换至大纲模式

MindNow

MindNow得道多助,失道寡助

![]() +

+ ![]() 收藏不迷路,更多精选导图模版持续更新中!

收藏不迷路,更多精选导图模版持续更新中!